皆様は、喪中はがきの書き方やマナーはご存知でしょうか?

喪中はがきを出す際、「書き方やマナーがわからない」「文例の正解に自信がない」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

特に初めての方や久しぶりに準備する方にとっては、送り方やタイミング、文面のルールなど、悩むポイントが多いものです。

喪中はがきは、年賀状を控える旨を丁寧に伝える大切な挨拶状です。

本記事では、喪中はがきの基本的な意味から、送る時期・正しい書き方・マナー・文例・注意点までをやさしく解説。

初めての方でも安心して準備できるよう、よくある質問やマナー違反にならないポイントもあわせてご紹介しますので、ご参考にしていただけたらと思います。

◆目次

1.喪中はがきとは?意味と役割

喪中はがきとは、家族や親族など近しい方が亡くなられた際に、年賀状のやり取りをしている相手へ「新年の挨拶を控える」旨を伝えるための挨拶状のことです。

「年賀欠礼はがき」「年賀欠礼状」とも呼ばれ、喪中の気持ちを丁寧に伝える重要な役割を担います。

通常は新年の年賀状が届く前、11月中旬〜12月初旬に相手へ届くように出すのがマナーとされています。

ただし、年末に不幸があった場合や送るのを忘れていた場合には、「寒中見舞いはがき」で欠礼のご挨拶を送るのが一般的です。

2.喪中の対象範囲と喪に服す期間

2-1.喪に服す対象(親等の範囲)

喪中はがきは、年賀状を控えさせていただく旨を伝える、大切なご挨拶です。

一般的には、二親等以内のご親族(父母・配偶者・祖父母・兄弟姉妹・子ども・孫)が亡くなられた際に送ることが多いとされています。

とはいえ、「誰まで」と明確な決まりがあるわけではありませんので、形式上は親等が離れていても、故人とのつながりが深く、喪に服すお気持ちがある場合には、心のままに喪中はがきをお出しになることが望ましいでしょう。

また、送る相手も「年賀状をやりとりしていた方」に限らず、たとえば、故人と親しくしていた方や葬儀にご参列くださった方など、ご縁のあった方に感謝の気持ちを込めてお送りするのもよいかもしれません。

「絶対にこうしなければいけない」というルールにとらわれすぎず、相手を思いやる気持ちを大切に、ご自身が納得のいくカタチで準備されるのがおすすめです。

2-2.喪中の期間とその考え方

喪に服す期間についても、ご自身の気持ちを大切にしながら決めることが何より大切です。以下は一般的な目安となる期間ですが、あくまで一例ですのでご参考までにご確認ください。

故人との関係性やお気持ちの深さによって、それぞれにふさわしい期間をお考えいただいて問題ありません。

<喪に服す期間について>

故人との関係:喪に服す期間の目安

父母、義父母:12ヶ月~13ヶ月

配偶者 :12ヶ月~13ヶ月

子供 :3ヶ月~12ヶ月

祖父母 :3ヶ月~6ヶ月

兄弟姉妹 :3ヶ月~6ヶ月

孫 :3ヶ月~6ヶ月

大切なのは、形式ではなく、故人を偲ぶ気持ちや、ご自身の心の整理に寄り添った選択をすることです。

無理のない範囲で、少しずつ準備を整えていければ十分です。

3.誰に出せばいい?|送る相手の考え方

喪中はがきを送る相手は、「お祝いを控えることを伝えたい方」が基本です。そのため、具体的には次のような方が対象です。

・普段、年賀状をやりとりしている方

・故人と親しくしていた方や年賀状を交換していた相手

・葬儀に参列してくださった方

一方で、同居のご家族やごく近しい親族には送らないのが一般的です。

とはいえ、形式にこだわらず、必要と感じた方へお送りしても失礼にはあたりません。

また、ビジネス上のお付き合いのある方に送る際も、過度にかしこまらず、「年始のご挨拶を控えさせていただく旨」を丁寧に伝える程度で問題ありません。

喪中はがきは「ルールよりも気持ち」が大切なご挨拶になりますので、「どうすれば相手に配慮を伝えられるか」を意識してお送りいただければと思います。

4.喪中はがきの書き方と構成要素

喪中はがきは、年賀状を控えることを静かに伝える挨拶状です。形式ばったものではありますが、受け取る方への気配りと、故人を想う気持ちが込められていることが大切です。

ここでは、喪中はがきの基本的な構成や書き方のマナーについてご紹介いたします。

4-1.基本的な文章構成(5つの要素)

喪中はがきの文面は、主に以下の5つの要素から成り立っています。この順番で構成することで、受け取る方にも伝わりやすく失礼のない内容になりますので、ご参考にしてもらえたらと思います。

-

①喪中につき年始のご挨拶を控える旨

例:「喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます」 -

②故人がいつ亡くなったか、誰にあたるか

例:「本年◯月◯日に◯◯(例:母 ◯◯)が永眠いたしました」 -

③日頃の感謝やご厚情へのお礼の言葉・今後のお付き合いを願うひとこと(あれば)

例:「本年中に賜りましたご厚情に深く御礼申し上げます」

例:「明年も変わらぬご交誼を賜りますようお願い申し上げます」 -

④差出月

-

⑤差出人の氏名・住所

詳細は次項にてご紹介いたします。

4-2.句読点は入れないのがマナー

喪中はがきでは、「、」「。」といった句読点を使用しないのが一般的な慣習です。

これは、句読点が文を区切ることから「死を区切る(終わらせる)」という意味に受け取られかねず、縁起を気にする日本の風習に配慮したものになっています。

ただし、最近では句読点を入れる方も増えてきており、絶対的なマナーではありません。

ご自身や相手の価値観に合わせてご判断されるとよいかと思います。

4-3.差出人や差出月の表記方法

はがきの最後には、「差出月」と「差出人」の情報を記載するようにしましょう。

差出月:

文末に「令和◯年◯月」または「2025年◯月」のように記載します。

縦書きの場合は、「令和七年十一月」と漢数字で表記するのが一般的です。

差出人:

氏名だけでなく、住所も記載するのが丁寧です。

夫婦連名や家族連名にする場合は、喪中はがきを出す主たる人物が誰なのかを明確にするようにしましょう。

また、名字が異なる家族の場合は、個別に記載する方が伝わりやすくなります。

5.喪中はがきの文例集

喪中はがきは、形式的でありながらも、受け取る相手に配慮を伝える大切な挨拶状です。ここでは、すぐに使える文例をフォーマル・カジュアルの基本形に加え、宛先の違い(連名・会社宛・恩師宛)ごとのパターンでご紹介します。

※文例は必要に応じて、故人の続柄や没年月日などを差し替えてご利用いただければと思います。

5-1.基本文例(フォーマル)

喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていただきます

〇月〇日に 母 ◯◯ が◯歳にて永眠いたしました

本年中に賜りましたご厚情に深く御礼申し上げます

明年も変わらぬご交誼を賜りますようお願い申し上げます

令和七年十一月

ポイント:

句読点を使わず、敬語を中心に構成されています。ビジネス関係や目上の方にも使える丁寧な文面です。

5-2.基本文例(カジュアル)

今年は喪中につき新年のご挨拶を控えさせていただきます

◯月に 父 ◯◯ が他界いたしました

これまでのご厚情に心より感謝申し上げます

寒さ厳しき折 どうぞご自愛くださいませ

2025年11月

ポイント:

少しやわらかく、友人や近しい知人向けにおすすめです。結びの言葉に気遣いを添えると印象が和らぎます。

5-3.連名で出す場合の文例(夫婦・家族)

喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます

本年◯月◯日 妻の父 ◯◯◯◯ が永眠いたしました

生前に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます

明年も変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます

令和七年十一月

◯◯ ◯◯・◯◯(送付する方のお名前)

ポイント:

連名で出す場合は、故人との関係性が伝わるよう、「誰から見た故人か」を記載することが望ましいです。

5-4.会社宛に出す場合の文例(取引先・上司)

喪中につき年末年始のご挨拶を控えさせていただきます

◯月に 実母 ◯◯ が永眠いたしました

本年中は格別のご高配を賜り 誠にありがとうございました

今後とも変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます

2025年11月

株式会社〇〇 営業部 ◯◯ ◯◯(送付する方のお名前)

ポイント:

ビジネスでの関係性がある相手には、少し硬めの言葉遣いが適しています。社名・部署名・役職を明記するのが丁寧です。

5-5.恩師・先生宛に出す場合の文例

喪中につき年始のご挨拶を控えさせていただきます

本年◯月に 祖父 ◯◯ が他界いたしました

日ごろよりご指導を賜り 心より御礼申し上げます

寒さ厳しき折 くれぐれもご自愛くださいますようお祈り申し上げます

令和七年十一月

ポイント:

恩師宛には、敬意と感謝の気持ちが伝わる言葉選びが大切です。形式的すぎず、心のこもった一文を加えると好印象です。

5-6.その他記載する際のポイント

-

「享年◯歳」など年齢を記載する場合は、数え年で書くのが一般的です。

-

結びに「寒さ厳しき折〜」などの季節の挨拶を添えると柔らかい印象になります。

-

会社や家族で連名にする際は、誰との関係であるか(例:妻の父)を明記するとわかりやすくなります。

6.よくあるご質問

ここでは、喪中はがきを準備する際によくいただくご質問にお答えします。

初めての方でも迷わず準備できるよう、書き方やマナー、文例の注意点、切手やデザインの選び方まで幅広く解説します。

Q1.【喪中はがき】2名以上の故人を記載したい場合はどうすればいいですか?

A.お二人以上のご逝去を伝える場合も、喪中はがきを連名で作成することが可能です。

文面では、「父 ◯◯、母 ◯◯」など、故人のお名前をカンマなどで区切って記載すると読みやすくなります。連名でお作りいただいても差し支えありません。

例:本年○月に 父 ◯◯、 母 ◯◯ が相次いで永眠いたしました (◯◯はお名前が入ります)

Q2.【享年の書き方】喪中はがきには満年齢?数え年?

A.喪中はがきに記載する年齢は、「数え年」で表記するのが一般的なマナーです。

数え年とは、誕生時を1歳とし、以降お正月が来るたびに1歳加算していく日本の伝統的な年齢の数え方です。

※現代では「満年齢」で書く方も増えており、特に決まりがあるわけではないため、ご家族の意向や地域の慣習に合わせても問題ありません。

Q3.喪中はがきを【夫婦連名】で出すとき、故人との続柄はどちら基準?連名で出す場合の続柄は?

A.喪中はがきを夫婦で連名にする場合は、主たる差出人(多くは夫)から見た故人との関係(続柄)を書くのが一般的です。

例:夫婦連名で、妻の父が亡くなった場合

「妻◯◯の父 〇〇〇〇が◯月に永眠いたしました」と記載すれば、誰との関係かが読み手に明確に伝わります。

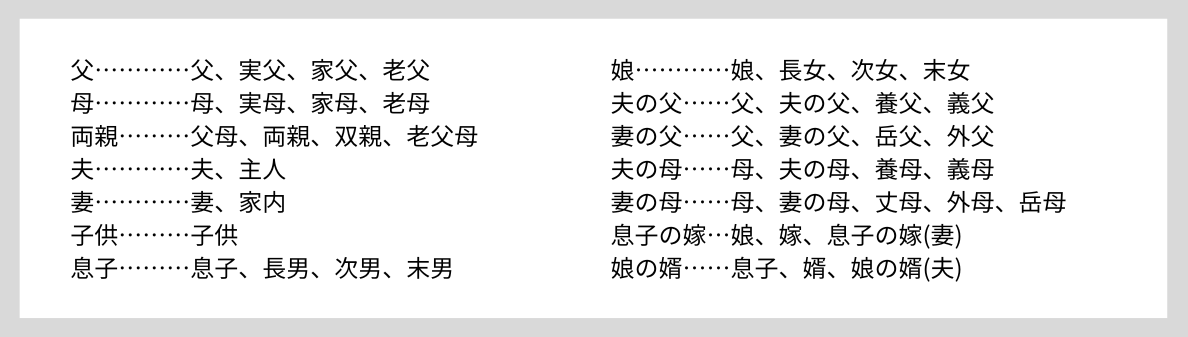

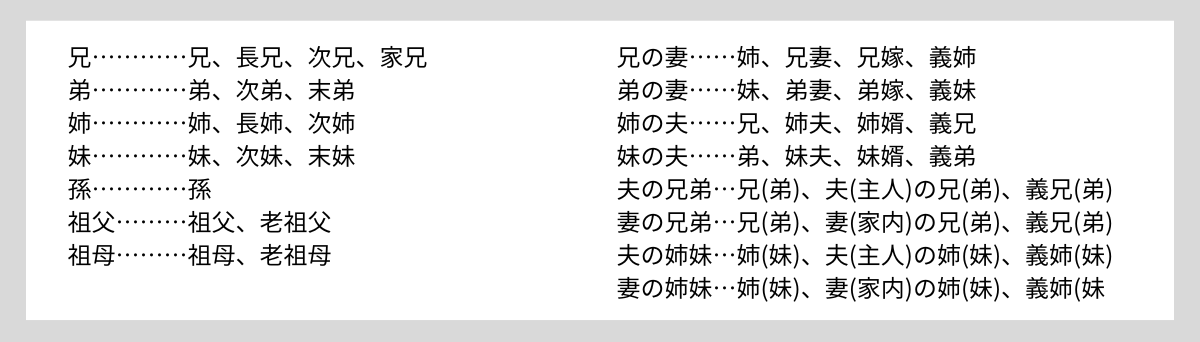

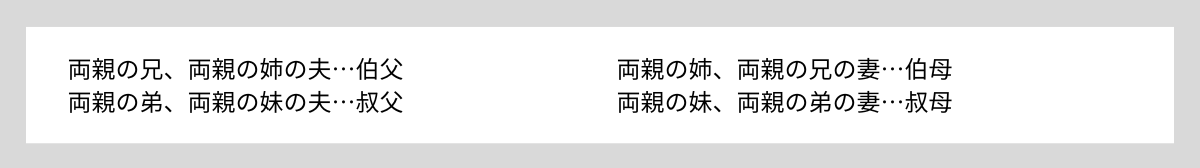

Q4.【続柄の書き方】喪中はがきに使える表現一覧はありますか?

A.以下に主な続柄の例を挙げます。文章中に入れる際は、故人との関係が自然に伝わる表現を選びましょう。

■続柄の一覧

【一親等】

【二親等】

【分かりにくい続柄】

A.2024年10月1日より郵便料金改定により、従来の弔事用はがきは廃止されました。現在は以下の方法で対応しています。

-

郵便局で販売されている通常はがきを使用する

-

私製はがきを使う場合は、「菊」のデザインが施された弔事用切手を貼るのが一般的です

※私製はがきを使用する際は、別途切手の貼付が必要です。デザインにも配慮し、落ち着いた印象のものを選びましょう。

Q6.喪中はがきを【連名で出す場合】に気をつけることは?

A.喪中はがきを連名(たとえば母と子)で出す場合、故人に対する続柄がそれぞれ異なる場合に注意が必要です。

たとえば、父が亡くなったケースでは、

-

妻から見た続柄は「夫」

-

子どもから見た続柄は「父」となるため、1つの続柄に統一すると相手に混乱を与える可能性があります。

このような場合は、以下の対応が推奨されます。

-

続柄を記載しない文面にする

-

故人のフルネームだけを記載する

-

別々に喪中はがきを用意する

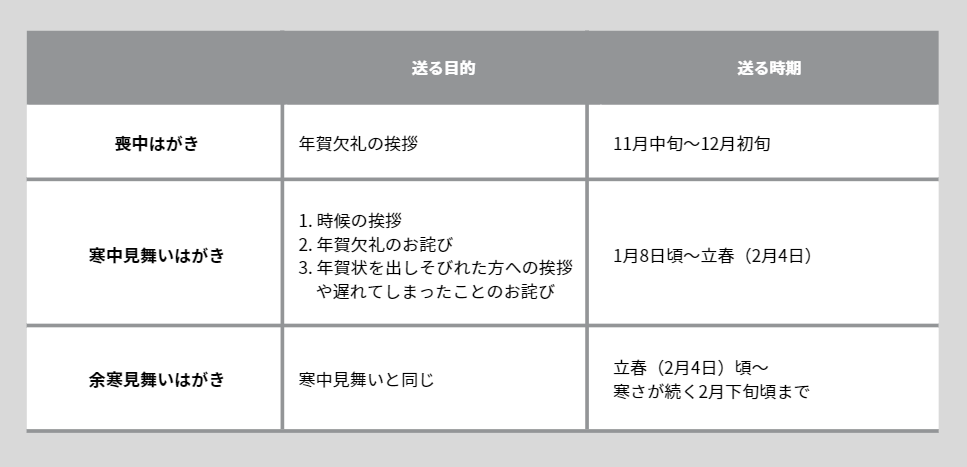

Q7.喪中はがき・寒中見舞いはがき・余寒見舞いはがきの違いについて

A.送る目的と時期の違いがあります。下記の表と解説した記事がございますので以下をご確認ください。

▼寒中見舞いはがき・余寒見舞いはがきの違いについての記事はこちら

寒中見舞いと余寒見舞いの違いとは?時期・文例・マナーを解説

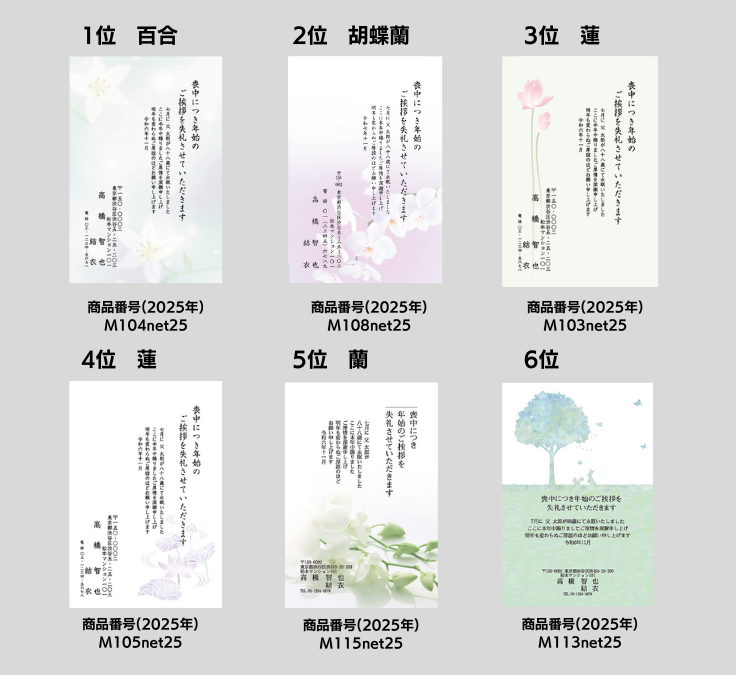

Q8.喪中はがきにおすすめの【モチーフ・デザイン】はありますか?

A.どなたにでも出しやすい喪中はがきのデザインとして、プリントボーイでは花を基調にした上品なモチーフが人気です。

喪中はがきによく用いられる花は、それぞれに故人をしのぶ花言葉があるとされていますので、何のデザインにするかお悩みの場合には、花言葉でデザインを選ぶのも良いかもしれません。

※喪中はがきに使える花のモチーフやメッセージ例は、以下の記事でも詳しくご紹介しています。気になる方はぜひこちらの記事もご覧ください。

▼花言葉に関する記事はこちら

喪中はがきのデザインで想いを伝える|故人を偲ぶ花言葉の意味と選び方

当社の「プリントボーイ喪中はがき」で2024年に人気があったデザインをご紹介いたします。

喪中はがきで例年人気のデザインは、くっきりとしたお花よりもやわらかい印象のデザインです。

格式高い喪中はがきをお求めの場合は、6位の大礼紙を使った銀枠のデザインがおすすめです。(大礼紙は、昭和天皇が即位された時に行われた大礼の儀式にちなんで作られた和紙です)

7.まとめ

この記事では、喪中はがきの基本的な役割から書き方、マナーまでをわかりやすくご紹介しました。

喪中はがきは、「喪に服す」期間にあたる年末年始のご挨拶を控える旨を丁寧に伝える、大切なご挨拶状です。

マナーといっても、難しく考える必要はありません。基本的なポイントを押さえておけば、思いやりの気持ちがしっかり伝わる一通になります。

なお、喪中はがきでは一般的にお祝いごと(近況報告・結婚・転居など)を一緒に記載するのは控えるのが望ましいとされています。これらのご報告は、年明けに改めて「寒中見舞い」や「余寒見舞い」としてお知らせするのが適切です。

▼寒中見舞いはがき・余寒見舞いはがきの違いを解説

寒中見舞いと余寒見舞いの違いとは?時期・文例・マナーを解説

弊社ホープン(旧社名:プリントボーイ)では、長くにわたり喪中はがきを制作・販売してきました。喪中はがきの清楚さがありながらも、印象的で上品なデザインを多数取り揃えております。プリントボーイの喪中はがきで故人をしのび、思い出のコミュニケーションとしてご利用いただけたらと思います。

▼プリントボーイの喪中・寒中見舞いはがきのオーダー印刷サイトはこちら