この記事は、ホープン(旧社名:プリントボーイ)が創業より続けているアナログコミュニケーション、“お元気ですかはがき”と連動した内容になっております。

今回のシリーズでは、「言葉で紡ぐ」をテーマに、様々な視点から“言葉”が持つ力や、メッセージを紡いでいきます。

『名月を取ってくれろと泣く子かな』

この句は、中秋の名月を見た子どもが、まるでお菓子かおもちゃのように「取って!」と泣いてねだる様子を詠んだ句です。

こちらの詳細についてはぜひ本文をご覧ください。

「俳句」は、たった「十七音」という短い言葉の中に情景や感情を凝縮し、言葉の奥深さと想像力の広がりを生み出すことから、“世界一短い定型詩”ともいわれています。

また、「俳句」は日本の文学や文化の中で長い歴史を持っていますが、現代の広告やコピーライティングでも活かされているのはご存知でしょうか。

今回は「十七音」をテーマに、言葉の魅力をお伝えしたいと思います。

そして、今回のお元気ですかはがきのデザインについても、デザイナーにこだわりポイントをインタビューしましたので、ぜひご覧ください。

記事で取り上げた内容は、“お元気ですかはがき”としてご希望のお客様にお届けします。紙の質感とともに紡がれる言葉の世界を、ぜひお楽しみください。

お元気ですかはがき 隔月受取希望のお客様はこちらから

- 様々なデザインのアイデアを知りたい方

- 日本文化や俳句の魅力に興味がある方

- 広告やコピーライティングに新しい表現を取り入れたい方

- 季節感や情緒を大切にしたデザイン制作にご関心がある方

- 言葉の深みや新たな発見ができる言葉の深みや新たな発見ができる

- 新たな視点でのデザインについてのヒントを得られる

- 情景と感情を伝える俳句の言葉の力と表現の美しさがわかる

- SNSや広告コピーにおける俳句的表現の活用方法がわかる

▼【言葉で紡ぐシリーズ】その他の記事は以下よりご覧ください!

◆目次

1.「十七音」に凝縮された表現美

俳句は「五・七・五」のわずか「十七音」で構成されています。この制約があるからこそ、独自の美を生み出し、読み手に想像の余白を与えています。

また俳句は、語られない部分にこそ魅力があるといわれ、言葉で語り尽くさず、あえて余白を残すことで、読み手は自分の経験や感情を重ね合わせることができます。

そうすることで、読み手自身で作品の世界を広げていくことができるのが魅力です。

余分な言葉をそぎ落とし、「十七音」で表現する「俳句」は、情景や感情を凝縮する「世界一短い定型詩」として、時代を超えて当時の想いを伝え続けています。

2.小林一茶の句に学ぶ「名月を取ってくれろと泣く子かな」

そんな「十七音」で伝える俳句の魅力について、この時期にぴったりの句を例にご紹介します。

子どもの純粋な感情と、親が子どもの願いを叶えられないという切なさ

この句は、中秋の名月を見た子どもが、まるでお菓子かおもちゃのように「取って!」と泣いてねだる様子を詠んだ句です。

たった「十七音」の言葉の中に、子どもの無邪気な願いと、親が子どもの願いを叶えてあげたいのに叶わないという、切なさも表現しています。

一茶の俳句が生まれた背景と人柄

この句は、小林一茶が57歳のときに詠んだものです。俳句集『おらが春』に収められています。

一茶は、子どもや小動物を詠んだ作品を多く残していますが、その背景には愛娘「さと」を愛していたことも理由としてあったといわれています。

残念ながら一茶の子どもたちは、みな幼くして亡くなってしまったのですが、子の死という体験は彼の詩情に深い影響を与えました。

季語「名月」=中秋の名月は、この時期に見られる

この句で使われている季語「名月」は、旧暦の8月15日(新暦の9月15日頃)の晩に昇る月を指しています。

この頃の月は空が澄み渡ることで美しさが増し、「中秋の名月」と呼ばれ、ちょうど今の時期に見ることができるといわれています。

古くから日本では、秋の月を春の「花」や冬の「雪」と並ぶ季節の象徴として親しみ、月見の風習は庶民にも広がっていました。

その他の注目ポイント:語順・切れ字

また、この句は他にも注目すべきポイントが2つあります。

1つ目が、月から子へと視線が移る語順です。「名月を取ってくれろと泣く子かな」と、名月から子どもへと視線が移り、美しい月とそれをねだる子どもの無邪気さが描かれていますが、もし順番が違うとどうでしょう。

語順が異なる場合は、子どもから名月へと視線が移り、まず泣く子の声が耳に入り、その先に見上げる月が印象的に浮かびます。

このように語順によって、読者が受け取る情景や感情の伝わり方が微妙に変わるのも言葉の繊細な魅力なのではないでしょうか。

2つ目が、句の最後に詠嘆の切れ字「かな」が使われていることです。

「俳句」において、「かな」という切れ字には、詠嘆を示す力があり、作者の感動やためらいを含んだ余韻を生み出しています。

ここでは、子どもの姿を見た作者自身が、心の中でそっと詠嘆しているような雰囲気を醸し出し、読み手にも子どもの純粋な心や愛らしさを伝え、心が温かくなるような、ほっこりとさせる余韻を残しています。

このように、この句が後世でも愛される理由は、日常の一瞬を十七音に収めながら、情景を余すところなく喚起できる「言葉の力」にあります。

言葉自体は「十七音」と短いですが、その奥行きは深く、読み手の感情にじわりと染み込み、時代を超えて想像力を掻き立て、共感を呼んでいるのではないでしょうか。

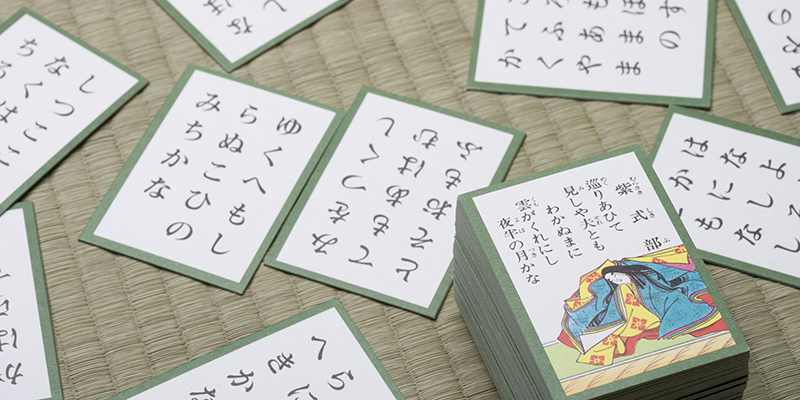

3.俳句の歴史

そんな「俳句」は、いつから始まったのでしょうか。「俳句」は、江戸時代に庶民の間で広まった「俳諧連歌」の発句から生まれたといわれています。

「連歌」は、もともと複数の人が連鎖的に詩を詠む遊びであり、その中で最初の発句部分が独立し、季語や情緒を込めた「短詩」として発展していきました。

明治時代には正岡子規が形式を整理し、「俳句」として呼び名を広め、近代文学に位置づけられました。

こうして十七音の短詩は、日常の一瞬を切り取り、日本の美意識や季節感を伝える表現手段として根付いていったといわれています。

4.現代のコピーにおける「五・七・五」の活用

そんな昔から親しまれている俳句ですが、現代でもクリエイティブな分野で活用されています。今回はいくつか事例も交えてご紹介いたします。

クリエイティブな分野での活用

ビジネスやクリエイティブの現場でも、俳句的な発想は幅広く応用されています。

例えば、プレゼンテーションのスライドでは、情報を詰め込みすぎず、一言で核心を伝える「短い言葉」が説得力を高めています。

企業のキャッチコピー、イベントのスローガン、商品名など、様々なシーンで俳句のエッセンスを活かすことで、情報の伝達だけでなく情緒も一緒に伝えることができます。

たとえば、キャッチコピーや商品名には「5音」と「7音」が良く使われています。

例として挙げると、大塚製薬株式会社の「オロナミンC」は、「元気ハツラツ!オロナミンC」というキャッチコピーですが、こちらのコピーは「7音」が2回使われています。

その他にも、ジョンソン株式会社の「カビキラー」は、「こすらずに カビを根こそぎ カビキラー」と、「キャッチコピー」+「商品名」で、俳句の「5音7音5音」のリズムになっています。

このように、記憶に長く残るキャッチフレーズは、「5音」と「7音」でつくられたものも多く、ビジネスでもSNSをはじめ様々な分野で、幅広く応用されています。

※コピーライティング・キャッチコピーについてご興味がある方は以下の記事もご覧ください。

▼コピーライティングに関する記事はこちら

魅力を最大限に引き出す言葉の力とは?コピーライティングの種類と書き方のコツ

▼キャッチコピーに関する記事はこちら

事例も紹介!心に刺さる魅力的なキャッチコピーの特徴とは?

5.今回のデザインポイント

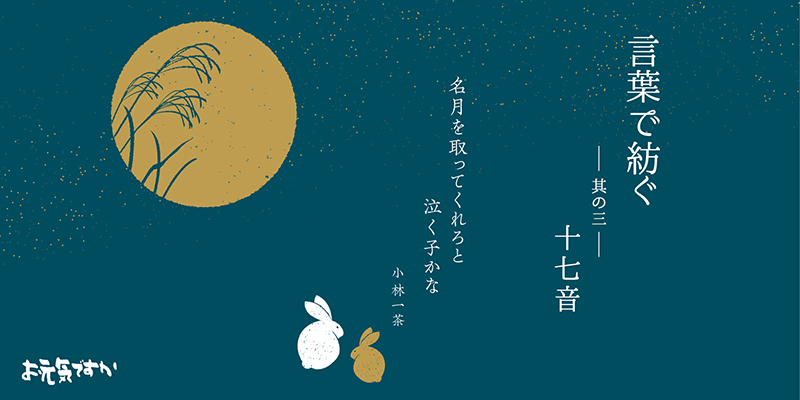

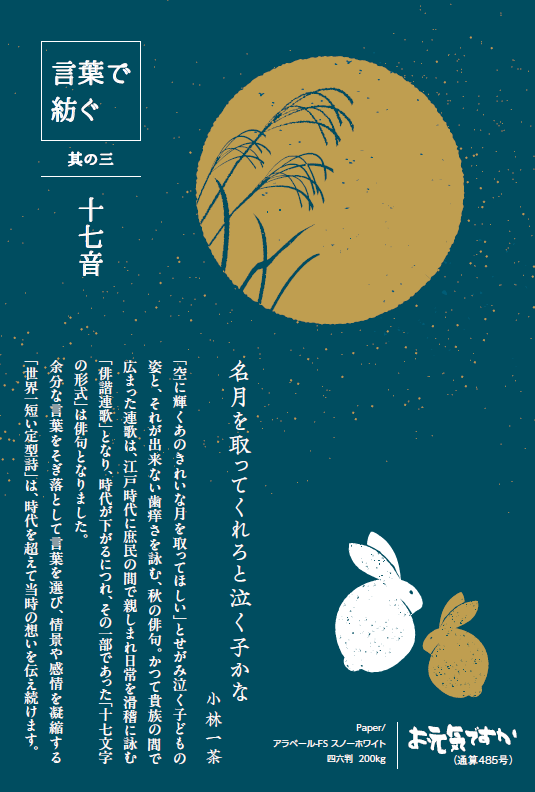

今回、「お元気ですかはがき」に落とし込む上でのポイントを、デザインを担当したデザイナーにインタビューしました。

デザインへのこだわり

子どもを見守る親うさぎと、「月を取って?」と親うさぎに寄り添って頼んでいる子うさぎの様子を、シンプルなシルエットの中に込めることで、言葉だけでは伝えきれない温もりや物語が伝わるように意識してデザインしています。なぜうさぎにしたのかというと、うさぎは昔から月と縁が深く、日本の文化や民話にも登場するため、懐かしさや季節感を呼び起こしながら、俳句の世界観に寄り添うデザインとして最適だと考えたからです。

今回選んだ俳句の余白の美しさと、親子の絆を感じさせるビジュアルを組み合わせることで、物語を感じていただけるように意識していますので、楽しんでいただけたらと思います。

色彩へのこだわり

色彩はデザインの印象を左右するため、幾度もテストして調整いたしました。

前回が「星の宿り」のため、最終的に2パターンまで絞り、最終的にこちらの色味で決定しました。

夜空をイメージした「藍色」は落ち着きを与え、

月を象徴する「山吹色」は見る人の心を温めるよう配置しました。

全体のトーンは、落ち着いた印象になるよう、日本の伝統色を意識し使用しました。

ぜひ紙でも、色合いをお楽しみいただきたく、「お元気ですかはがき」でご確認いただけましたら幸いです。

フォントへのこだわり

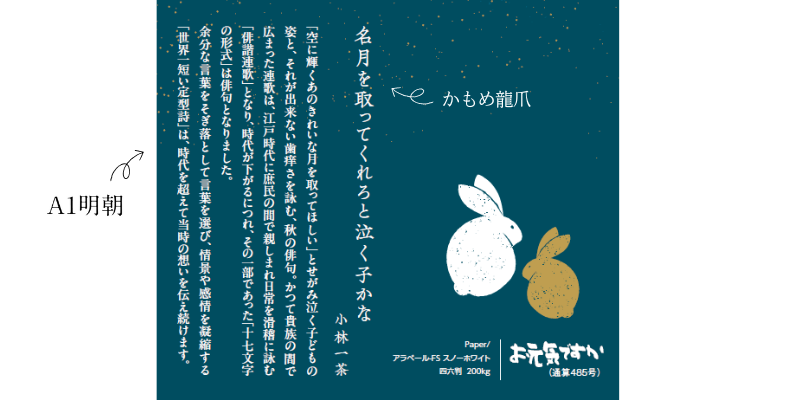

今回のはがきには2種類のフォント「A1明朝」と「かもめ龍爪」を使用しました。

「A1明朝」は、オールドスタイルの明朝体で、漢字のゆったりとしたカーブと、かな文字の優美な曲線や組み合わせが、文章全体にやわらかな余白と品の良さを表現しています。

今回は本文に使用することで、はがき全体に落ち着きと懐かしさを感じさせる効果があり、静かな時間の流れを感じてもらえるように選定しました。

「名月を取ってくれろと泣く子かな」と「小林一茶」では、「かもめ龍爪」という書体を使用しました。

「かもめ龍爪」は、中国の宋朝体「龍爪」の力強い筆致と、日本の和字書体「かもめ」の優美さが融合した和漢混淆書体で、格調の高さや重厚感を持っています。

このフォントを、俳句部分に使用したことで、「名月を取ってくれろと泣く子かな」という句に込められた親子の情景や、月の荘厳さを印象づけるよう工夫しました。

しかし、あまりウェイトを太くしてしまうとバランスが悪く、上品さも表現したかったためMediumのウェイトを使用しました。

2つのフォントを組み合わせたことで、「A1明朝」のやわらかさが文章に温度を与え、「かもめ龍爪」が上品ながらも力強い印象を与えることで、はがき全体の世界観に深みとリズムを生み出していると思います。

印刷紙へのこだわり

はがきの印刷紙は「アラベール スノーホワイト」を選びました。

「アラベール」は、手にした瞬間の感触や色の再現性に優れた紙で、マットな質感は光をやわらかく受け止め、発色を落ち着いたトーンに仕上げてくれます。

今回のデザインでは「藍色」や月の「山吹色」をしっとりと表現し、見る人が自然と引き込まれるようにしたかったため、この紙が持つ温かみが最適だと思い選定しました。

光沢紙にはない上品な手触りは、写真ではなかなか伝わりにくいため、ぜひお手元で紙の品質をご確認いただけたらと思います!

以下のフォームから「お元気ですかはがきのサンプル」をお申込みいただけましたら幸いです。

6. まとめ

今回は、「言葉で紡ぐ」シリーズの其の三として「十七音」をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

日本では古くから、月をただ「見る」のではなく、「詠み」「感じる」ものとして捉え、人の心や情景を重ね合わせてきました。

今回のテーマ「十七音」の俳句、「名月を取ってくれろと泣く子かな」にも、子どもの無邪気な願いと親のまなざしが映し出され、言葉ひとつで情緒豊かな世界が広がります。

現代ではこうした言い回しは少なくなってきてはいますが、現代のコピーライティングでも参考になる部分もあるかと思いますので、短い言葉に込められた美しさや余白の魅力を感じていただければ幸いです。

ホープン(旧社名:プリントボーイ)では、今回のような特別なお手紙・ダイレクトメールの制作など、コミュニケーションに関するコンテンツ制作でお客様をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

\コミュニケーションに関するご相談は、ホープンにお気軽にご相談ください/

※こちらもあわせてお読みください。

▼「言葉で紡ぐ」シリーズの前回までの記事はこちら