「寒中見舞いと余寒見舞い、どちらを使えばいいの?」「喪中なのに年賀状をいただいてしまった…どう返せば?」

冬の時期に悩みやすい挨拶状の使い分けなど、挨拶状のマナーや使い分けに悩む方は少なくありません。

喪中はがきが“年賀の欠礼”を伝えるものであるのに対し、寒中見舞いは季節の挨拶や相手を気遣う目的で送るものです。

しかし、実際にはその違いや送るタイミング、正しい書き方などが曖昧なままの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、寒中見舞いと余寒見舞いの違い・使うタイミング・文例やマナーについて分かりやすく解説します。

◆目次

1.寒中見舞いとは

寒中見舞いとは、寒さが最も厳しい時期に送る季節の挨拶状のひとつです。

寒中見舞いを送る時期は?

年賀状を出す松の内(一般的には1月7日まで)が明けた後から、立春(2月4日頃)までの間に送るのが一般的とされています。

「寒中」という言葉は、二十四節気でいう「小寒(1月5日頃)」から「大寒(1月20日頃)」を含む、暦のうえで最も寒い時期を指します。

そのため、寒中見舞いは寒さの中で相手の健康や安否を気遣う意味合いが込められたご挨拶です。

近年では、季節の挨拶にとどまらず、年賀状を出せなかった場合の代替手段や、喪中による年賀状欠礼のフォローとして活用されることも増えてきました。

主な用途

①喪中の方への年始のご挨拶代わり

喪中の方に対して年賀状を控えるのが一般的なマナーですが、何も送らないのは少し寂しい…そんなときに、寒中見舞いで改めて新年のご挨拶や気遣いを伝えることができます。

②自分が喪中で年賀状を出せなかった方への返信

喪中のために年賀状を控えていたところ、相手から年賀状が届いた場合の返信として、寒中見舞いを送るのが丁寧な対応とされています。

③年賀状を出しそびれた相手へのご挨拶

年始の慌ただしさで年賀状を出し忘れてしまった場合にも、寒中見舞いとしてご挨拶を送ることで、失礼にならずに気持ちを伝えることができます。

④冬の寒さを気遣う季節の挨拶

ビジネスや友人、親戚への季節の便りとして、寒さが厳しい時期に相手の健康や近況を気遣う温かいコミュニケーション手段としても利用されています。

このように寒中見舞いは、形式にとらわれすぎず、相手への思いやりを伝える柔軟な挨拶状として活用できます。

2.余寒見舞いとは

余寒見舞いとは、立春(2月4日頃)を過ぎた後もなお続く寒さを気遣うための季節の挨拶状です。暦のうえでは春に入ったとはいえ、実際の気候はまだまだ寒く、寒さが和らぐにはもう少し時間がかかることも少なくありません。

そうした時期に相手の健康を思いやる気持ちを伝える手段として用いられるのが、余寒見舞いです。

余寒見舞いを送る時期は?

余寒見舞いを送るのは、立春(2月4日頃)を過ぎた後から、2月下旬頃までが一般的です。

寒中見舞いの時期に間に合わなかった場合の“代替”として送ることも多く、やや柔軟な対応が許されるご挨拶状ともいえます。

また、3月以降であっても、地域によっては寒さが続くこともあるため、「まだ寒さの厳しい日が続いております」といった表現を用いれば、3月上旬までは送っても失礼にはあたりません。

主な用途

①寒中見舞いの時期に間に合わなかった場合の挨拶本来寒中見舞いを出す予定だったものの、タイミングを逃してしまった場合に、余寒見舞いとしてご挨拶を送ることで、丁寧な印象を与えることができます。

②相手の健康を気遣う季節のご挨拶

冬の終わりから春の始まりにかけての時期は、体調を崩しやすい季節でもあります。そうした時期に、相手の無事や健やかな日々を祈る気持ちを伝えるのは、心温まるコミュニケーションとして受け取られます。

③ビジネス上のご挨拶やお礼・近況報告にも

取引先やお世話になった方へのお礼、近況の報告などにも、余寒見舞いは活用できます。年賀状のやり取りがなかった場合でも、やや落ち着いた時期に改めてご挨拶を交わすきっかけとなります。

このように余寒見舞いは、春の兆しが見えてきた頃に送る、穏やかで心のこもった挨拶状です。

寒中見舞いとの違いを理解したうえで、タイミングに応じた使い分けを心がけましょう。

3.【用途別】使い分けの具体例と文例

喪中の相手に年賀状を控える場合(寒中見舞い)

寒中お見舞い申し上げます

ご服喪中とのこと、年頭のご挨拶を控えさせていただきました

寒さ厳しき折、どうぞご自愛くださいませ

【その他の応用文例】

服喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきました

寒さ厳しい折柄一層ご自愛のほどお祈り申し上げます

自分が喪中で年賀状を出せなかった場合(寒中見舞い)

寒中お見舞い申し上げます

昨年○月に○○が永眠いたしましたため、年始のご挨拶を控えさせていただきました

本年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

【その他の応用文例】

昨年十二月に父○○が○○歳にて永眠いたしました

本来ならば旧年中にお知らせ申し上げるところ

年を越しての事となり深くお詫び申し上げます

日々寒い折柄皆様のご健康をお祈り申し上げます

【その他の応用文例】

昨年十二月に父○○が○○歳にて永眠いたしました

皆様から賜りましたご芳情に深謝いたしますとともに

時節柄ご自愛のほどお祈り申し上げます

寒中見舞いが間に合わなかった場合(余寒見舞い)

余寒お見舞い申し上げます

立春を過ぎましたが、まだ寒さの厳しい日が続いております

くれぐれもご自愛のほどお願い申し上げます

【その他の応用文例】

寒さ厳しい日が続いておりますが

いかがお過ごしでしょうか

くれぐれもお身体を大切にお過ごしください

4.書き方とマナーの基本

はがきの選び方

寒中見舞い・余寒見舞いには、専用のはがきが存在しないため、郵便はがき(官製はがき)や私製はがきを使用して問題ありません。私製はがきを使う場合は、普通切手を貼って投函しましょう。

なお、はがきのデザイン選びにも気を配るのが大切です。たとえば喪中に関わる挨拶の場合、派手な色使いやお祝いのようなモチーフは避け、落ち着いた色合い・図柄を選ぶのがマナーとされています。

雪景色や梅の花、椿など、冬の季節感を表す上品なモチーフが多くの方に好まれます。

また、弔事用切手(白い百合の切手など)は使用しないよう注意が必要です。寒中見舞い・余寒見舞いは「喪中」ではなく「季節の挨拶」に分類されるため、通常の切手(グリーティング切手や風景柄など)を使用するのが一般的です。

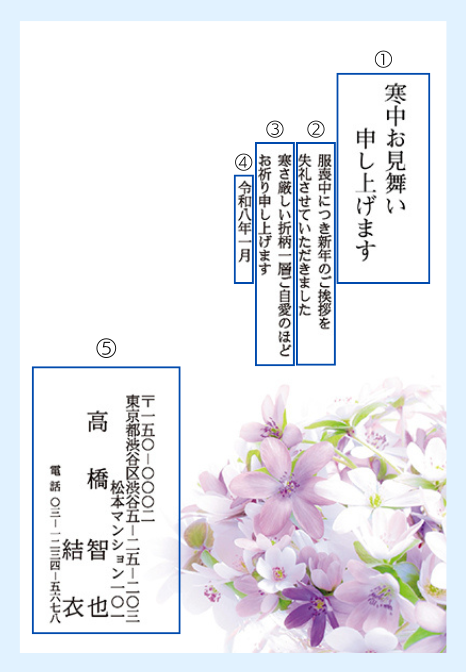

書き方の構成

寒中見舞いや余寒見舞いはがきには、特別な形式や堅苦しいルールはありませんが、以下のような構成を意識することで、より丁寧で読みやすい挨拶状になります。

①挨拶文

最初に、「寒中お見舞い申し上げます」または「余寒お見舞い申し上げます」といった季節の挨拶を述べます。

ここは定型表現で問題ありません。

②時候の挨拶や状況説明

寒さの様子を伝えたり、喪中であることや年賀状を出せなかった事情など、状況に応じた説明を添えます。

相手への気遣いや言い訳にならないよう、柔らかい表現を心がけましょう。

③相手の健康を気遣う言葉

「ご自愛ください」「皆様のご健康をお祈り申し上げます」など、季節柄を踏まえた心配りの言葉で結びます。

④差出日

文末には日付(月のみでも可)を記載します。

⑤差出人名

送り主の名前を明記します。差出人の住所を添えるとより丁寧な印象になります。

5.よくある質問Q&A

Q1.はがきや切手はどのようなものを使用すればよいですか?

A.寒中見舞いはがき・余寒見舞いはがきの専用はがきは無いため、通常の官製はがきで構いません。

また、不幸に関する喪中はがきと違い、寒中見舞いはがき・余寒見舞いはがきは時候のご挨拶ですので、

自分で切手を貼る私製はがきを使用する際は弔事用切手ではなく普通用切手を用意しましょう。

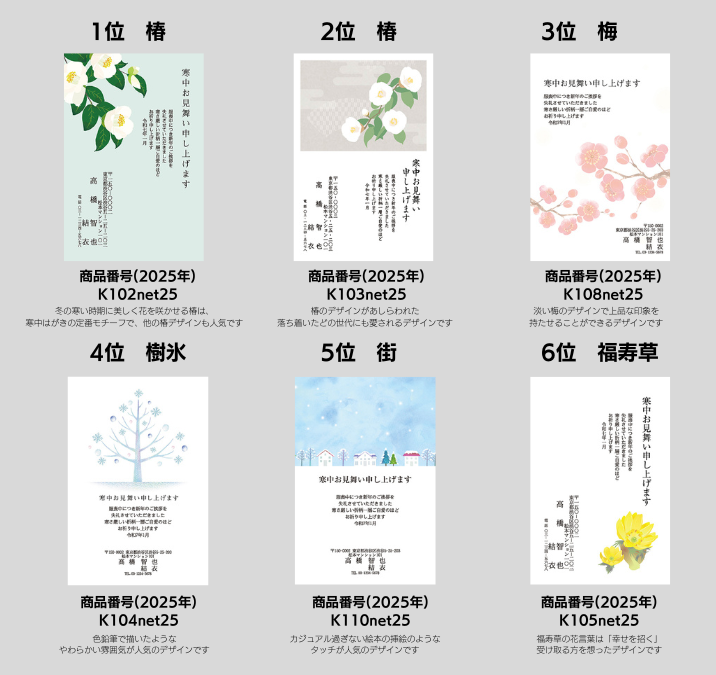

Q2.プリントボーイの寒中見舞いはがきで人気のデザインは?

A.弊社の2024年寒中見舞いはがきの人気ランキングは以下になりますので、ぜひご参考にしてみてはいかがでしょうか。

6.まとめ

寒中見舞いはがき・余寒見舞いはがきの役割や違いについてまとめました。明確な違いとしては「送る時期」になります。

ただ、「喪中はがき」とは役割が違いますので注意が必要です。

喪中はがきについては以下の記事で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

▼喪中はがきの書き方・マナーについての記事はこちら

喪中はがきの書き方・文例・マナー初めての方でも安心ガイド

弊社ホープン(旧社名:プリントボーイ)では、長くにわたり寒中見舞いはがきを制作・販売してきました。

季節を感じるモチーフを用いた、可愛らしいデザインから上品なデザインまで多数取り揃えております。

プリントボーイの寒中見舞いはがきで、大切なあの方へご挨拶をしてはいかがでしょうか。

▼プリントボーイの寒中見舞いはがきは、以下よりご購入いただけます。

▼ こちらもあわせてお読みください