提案書や企画書を作るときに、「良い内容なのに伝わらない」と感じたことはありませんか。

PowerPoint(パワーポイント)は、便利なツールですが、伝わる資料に仕上げるにはちょっとしたコツが必要です。

本記事では、ビジネス現場で「見やすい」「わかりやすい」と評価される資料を作るための5つのポイントを解説します。

1.テキストは簡潔に・見やすさを意識する

1-1.「1スライド=1メッセージ」を意識する

スライド1枚に詰め込みすぎると伝わりません。

1枚につき1つのメッセージを意識し、要点を絞りましょう。見出しだけで内容が理解できる構成が理想です。

●チェックリスト

-

要点は3つ以内に整理できているか

-

見出しでスライド内容が把握できるか

1-2. フォント選びで印象を整える

①フォントのデザイン

資料の印象を大きく左右するのがフォントです。同じ内容でも、文字のデザインひとつで「信頼感」や「やわらかさ」「専門性」など印象がガラッと変わります。

特に、パワーポイント(PowerPoint)では、見出し・本文・注釈など階層ごとにフォントサイズとスタイルを整理することがポイントです。

②フォントのサイズ

タイトルは24pt以上、本文は16pt以上を目安に設定し、視認性を確保しましょう。

また、会議室でのプレゼンやオンライン投影では、画面からの距離を考慮してタイトル36pt前後、本文18〜20pt程度が理想的です。

その他には、行間を1.2〜1.5倍に設定すると、文字が詰まりすぎず読みやすくなります。

③フォントの種類

フォントの“種類”によっても印象が異なります。

-

ゴシック体

読みやすく、ビジネス資料全般に向く。力強く明快な印象に。 -

明朝体

上品でフォーマルな印象。企業理念・ブランドメッセージのスライドなどに効果的。 -

丸ゴシック体

やわらかく親しみやすい印象。社内向けや教育用スライドにおすすめです。

フォントはあれこれ使いすぎず、全体で2種類までに統一すると良いでしょう。

タイトルと本文で1種類ずつを使い分ける程度だと、洗練された印象になります。

その他、WindowsとMacでは見え方が異なるため、共有を前提とする場合は「メイリオ」「游ゴシック」「Arial」など環境依存しにくいフォントを選ぶと良いでしょう。

OSごとに対応しているフォントが異なるため、文字のデザインが共有する際に変わってしまうのを防ぐことができます。

フォント選びは「デザイン」ではなく「伝わり方の設計」です。読みやすさ・一貫性・印象の3点を意識すると、資料全体の完成度がぐっと上がります。

※フォント(文字)に関してご興味がある方は以下の記事もご覧ください。

▼「フォント」に関する記事はこちら

・コーポレートフォントの選び方とは?VI設計の重要性と選び方

・今、ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)が求められている理由とは?誰もが見やすい文字について解説

2. デザインはシンプルにする

2-1.「装飾より整理」を意識する

“見せたい”想いが強すぎて、イラストやアニメーションを多用してしまうことはありませんでしょうか。

しかし、過剰な装飾は、かえって伝えたいメッセージをぼかしてしまう原因になります。

デザインの目的は「飾ること」ではなく、情報を整理して理解しやすくすることです。

視覚的にスッキリとしたスライドは、読み手に安心感を与え、内容への集中を促すことができます。

まずは「伝える内容を3秒で理解できるか?」を基準に設計しましょう。

もし説明しないと伝わらない要素がある場合は、デザインを凝りすぎているか、情報が整理しきれていない場合があります。

※デザインを検討する際には、情報の整理のため4原則を押さえておくことがおすすめです。ぜひ以下の記事もご覧ください。

▼デザインの前に情報の整理を行うテクニックについて

ノンデザイナーも知っておきたい!|デザインの基本4原則をおさえよう

また、色や形を使う際は、目的をもって最小限にしましょう。

強調したい要素がある場合には、1スライドにつき1色だけに統一するのが効果的です。

例えば、「結論を赤」「補足をグレー」といった「色のルール」を決めておくと、資料全体のトーンが整い伝わりやすくなります。

“シンプル”にすることは、“地味”にすることではありません。

情報の階層を明確にし、余計なノイズを削ぎ落とすことで、むしろ印象的でプロフェッショナルな印象になります。

2-2.図解・アイコンで視覚的に補う

文字だけのスライドは、どうしても退屈に見えがちです。人の脳は、文字よりも視覚情報を60,000倍速く処理するといわれています。

だからこそ、伝えたいポイントを図解やアイコンで“見える化”することが大切です。

アイコンを使うことで、視線が自然に誘導され、情報のまとまりも把握しやすくなります。

ただし、なんでもアイコン化すれば良いわけではありません。使用する際は、「このアイコンがどんな意図で入っているか」が一目で分かるように意識して使用するようにしましょう。

できれば、全スライドで同じテイストのアイコンを使用し、トーン&マナーを統一すると綺麗に仕上がります。

もし、複雑なプロセスを説明する場合は、箇条書きよりもフローチャートにしたり、比較したい場合には、2カラムレイアウトで左右対比にしましょう。

そうすることで、理解度が大きく変わります。

3.レイアウトを整える

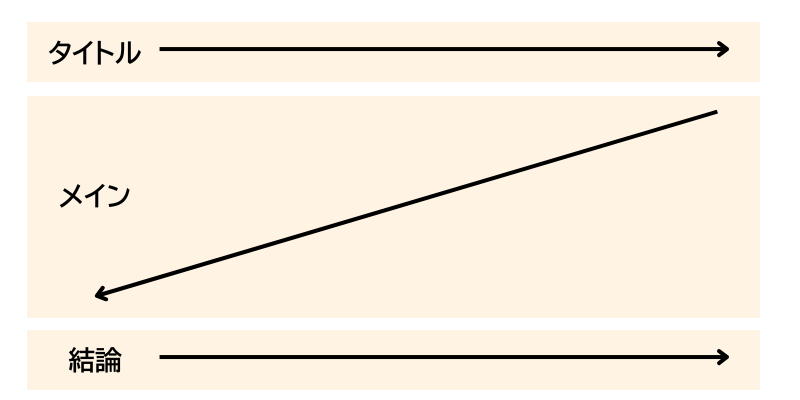

3-1.「Z型レイアウト」で自然な視線誘導を行う

人の視線は左上から右下へと動きます。「タイトル→メイン→結論」の順で、自然に読めるZ型レイアウトを意識しましょう。

3-2.余白で“呼吸”をつくる

スライドを埋めすぎず、余白を残すことで情報の優先順位を明確にするようにしましょう。

●チェックリスト

-

Z型に視線が動く配置になっているか

-

スライドの四隅に余白が確保されているか

4.要素を活用して視覚的に表現する

パワーポイント(PowerPoint)資料の最大の魅力は、「視覚で伝えられること」です。

どんなに良い内容でも、文字だけでは理解されにくく、記憶にも残りにくいため、「読む資料」から「見てわかる資料」に変えるため、視覚要素を戦略的に使い、説得力と印象を高めていきましょう。

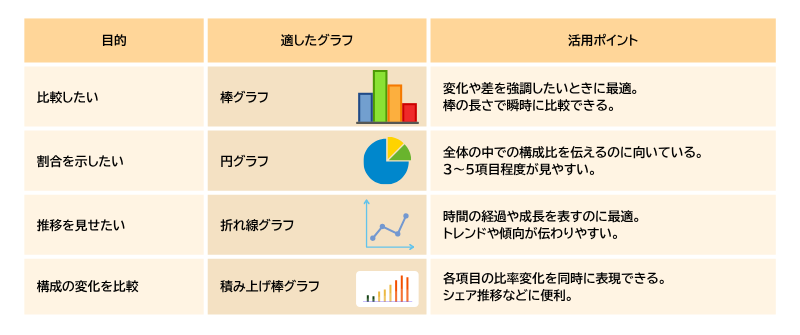

4-1.グラフ・チャートは「目的」で選ぶ

数字をただ並べるより、グラフで可視化した方がはるかに早く伝わります。

ただし、“なんとなくグラフを入れる”のではなく、伝えたい目的に合わせて最適な形式を選ぶことが大切です。

グラフを選ぶときは、「このスライドで一番伝えたい“メッセージ”は何か?」を自問してから選ぶようにしましょう。

例えば、「売上の推移を見せたい」のか、「前年とのギャップを強調したい」など目的によって、選ぶべきグラフが異なります。

また、色使いにも一貫性を持たせることも重要です。

伝えたい主軸データを、コーポレートカラーや強調色(赤・青など)で統一したり、補足データを、グレーなど控えめなトーンにすると、視覚的にも整理された印象になります。

グラフは“データを見せる道具”ではなく、“メッセージを伝える道具”です。

数字を視覚化することで、「どこに注目してほしいのか」を直感的に伝えることができます。

4-2.アイコンなど視覚イメージでメッセージを補強する

テキストの代わりにアイコンを使うと、情報の理解速度と記憶定着率がぐっと上がります。

特にビジネス資料では、「一目で意味が伝わる視覚記号」としてアイコンを活用することで、余分な文字を減らし、整理された印象を与えられます。

例えば、

-

「課題」「解決策」「結果」などの章立てをアイコンで区別する

-

人物アイコンで“誰の視点か”を示す

-

チェックマークや矢印で、視線誘導をサポートする

このような工夫により、スライド全体の構成がぐっとわかりやすくなります。

さらに一歩進めたい方は、情報をビジュアルで「物語化」する手法として、「インフォグラフィック」の活用もおすすめです。

データや流れを図解化することで、見る人の理解を助けるだけでなく、感情に訴えるプレゼンにもつながります。

詳しくは、以下の記事もご参考にしていただけたらと思います。

▼「インフォグラフィック」に関する記事はこちら

視覚的に複雑な情報をわかりやすく!インフォグラフィックの活用

5.伝えたいメッセージは冒頭と結論に置く

人は、最初と最後に触れた情報を最もよく覚えるといわれています。

これは心理学で「初頭効果(Primacy Effect)」と「新近効果(Recency Effect)」と呼ばれる現象です。

どんなに内容が充実していても最初に印象を残せず、最後にまとめきれない資料は記憶に残りにくいという現象です。

だからこそ、伝えたいキーメッセージは冒頭と結論の2か所で繰り返すことが重要です。

まずは、最初で“心をつかみ”、最後に“行動を促す”ことで、伝わる資料に仕上げることができます。

5-1.冒頭では「共感」と「課題提示」をセットにする

冒頭は、読み手が「これは自分に関係がある」と思えるかどうかが勝負です。

単なる説明から入るよりも、共感→課題提示→解決の方向性の流れで始めることで、読者の集中力を一気に高めることができます。

例えば、こうした導入が効果的です。

「資料が見づらいと言われたことはありませんか?」

「伝えたいことが多すぎて、スライドがごちゃごちゃしていませんか?」

このように相手の“痛み”を先に提示することで、「これは自分の課題だ」と感じてもらえます。

その上で、

「この記事では、そんな悩みを解消し、“伝わる資料”に変える5つのポイントをご紹介します。」

と続くことで、自然と次の内容へと引き込むことができます。

この“共感導入”は、プレゼンや営業資料でも極めて有効です。

冒頭で聞き手の立場に寄り添い、「この資料は自分のために作られている」と思わせることができれば、最後まで真剣に読んでもらえる確率が格段に上がります。

5-2.結論では「まとめ」と「次の一歩」を明確に示す

終わり方こそが、資料の印象を決定づけます。

どんなに素晴らしい内容でも、最後が曖昧だと「で、何をすればいいの?」と受け手は迷ってしまいます。

そのため、結論では、まずこれまでの要点を短く整理したうえで、次に取るべき行動を明確に提示するようにしましょう。

読者が実践のイメージを持てるほど、メッセージは“記憶”から“行動”へ変わります。

その他、次の参考記事へのリンクを添えることで、行動導線がより強力になります。

「すぐに試せる」「自分にもできそう」と思わせることが、行動喚起のカギになります。

6.まとめ:資料作りの「ブラッシュアップ」も「研修」もお任せください

「伝わる資料」をつくるポイントは、特別なデザイン技術ではありません。“相手にどう伝わるか”を意識した設計力です。

1スライド=1メッセージを意識し、文字・デザイン・構成をシンプルに整え、視覚的な表現やストーリー構成を工夫することで、資料は「情報の羅列」から「相手の心を動かす提案」へと変わります。

パワーポイント(PowerPoint)は、あなたの想いを“見えるカタチ”にするためのツールです。

今回ご紹介しました工夫で、同じ内容でも「伝わり方」が変わってきますので、ぜひ取り組んでいただけましたら幸いです。

しかし、

「自分でも工夫してみたけれど、仕上がりに自信がない」

「チーム全体で“伝わる資料”を作れるようにしたい」とお悩みの場合もあるかと思います。

そんなときは、ホープン(旧プリントボーイ)にお任せください。

ホープンがパワーポイントの構成からトーン・デザインを整え、資料を「より伝わる・より惹きつける」ようブラッシュアップを行うことも可能です。

また、「資料作成力をチームで底上げしたい」という場合には、“伝える力”を体系的に身につける「PowerPoint研修」もご用意しておりますので、伝わるツール制作に関するご相談がありましたら、お気軽にご相談ください。

この記事を読んだ方にはこちらの記事もおすすめ!

- コーポレートフォントの選び方とは?VI設計の重要性と選び方

- 今、ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)が求められている理由とは?誰もが見やすい文字について解説

- ノンデザイナーも知っておきたい!|デザインの基本4原則をおさえよう

- 視覚的に複雑な情報をわかりやすく!インフォグラフィックの活用

著者プロフィール

- BST編集部

- HOPEN(旧社名:PRINTBOY)の企画・マーケティング部門が運営する、業務改善お役立ち情報サイト”BST”の編集チームです。

多種多様なメンバー+その時々のゲストメンバーで、皆様の日々の業務における”困った””わずらわしい””こうだったらいいのに”を解決する情報をお届けします!